No âmbito da rubrica "Testemunhos", a URAP vai publicar em três fascículos (nos sábados 22 e 29 de Maio e 5 de Junho) a história da prisão de Luísa Vaz Oliveira, em Abril de 1970, estudante do 3º ano de Económicas no ISCEF, de Lisboa, e condenada a 21 meses de prisão pelo seu envolvimento no movimento estudantil antifascista. Luísa Vaz Oliveira, então com 22 anos, conta a tortura do sono que sofreu na sede da PIDE, na António Maria Cardoso, o isolamento em Caxias, os interrogatórios, a doença que padeceu na prisão, os fortes laços que estabeleceu com outras presas, o julgamento no Tribunal da Boa Hora. Um relato na primeira pessoa, para que a memória não se apague.

No âmbito da rubrica "Testemunhos", a URAP vai publicar em três fascículos (nos sábados 22 e 29 de Maio e 5 de Junho) a história da prisão de Luísa Vaz Oliveira, em Abril de 1970, estudante do 3º ano de Económicas no ISCEF, de Lisboa, e condenada a 21 meses de prisão pelo seu envolvimento no movimento estudantil antifascista. Luísa Vaz Oliveira, então com 22 anos, conta a tortura do sono que sofreu na sede da PIDE, na António Maria Cardoso, o isolamento em Caxias, os interrogatórios, a doença que padeceu na prisão, os fortes laços que estabeleceu com outras presas, o julgamento no Tribunal da Boa Hora. Um relato na primeira pessoa, para que a memória não se apague.

[...]

O interrogatório iniciado a 10 de Abril foi o primeiro de uma série de interrogatórios, cada vez mais pressionantes, que foram acontecendo quase até fins de Maio. Creio que, pelo menos três vezes, estive dois dias e uma noite sem dormir em interrogatórios. Por duas vezes estive o período máximo sem dormir, o qual foi de três dias e duas noites seguidos. Às vezes, além das habituais agentes femininas (2 mais experientes e outra mais nova), que se revezavam de quatro em quatro horas, e do Chefe de Brigada, aparecia também o Inspector que dizia ter sido Capitão do Exército em Angola, tendo aí iniciado a sua colaboração com a PIDE.

Este número de dias e noites sem dormir e de pressão constante, num clima que a PIDE procurava que fosse de terror, foi sempre muito difícil, que não haja dúvidas sobre isso! Foi, ainda assim, consideravelmente inferior ao geralmente aplicado pela polícia política do fascismo em muitos e muitos outros casos. Para tal, julgo terem contribuído vários factores. Regra geral, a PIDE dava um tratamento mais favorável aos estudantes comparativamente ao aplicado a presos das classes trabalhadoras rural ou industrial e, muito em especial, aos funcionários do Partido Comunista Português (PCP), o Partido. Por outro lado, recorde-se, a chamada Primavera Marcelista estava numa fase ainda de lançamento. Os protestos e luta pronta e decidida lançados pelos meus colegas de Económicas tiveram também influência na diferença de tratamento.

Mas não era só pela impossibilidade de dormir que os interrogatórios eram muito difíceis de aguentar; era por todo o clima intimidatório profissional e eximiamente criado pelos agentes daquela experimentada e bárbara polícia política.

Uma sala pequena com uma mesa rectangular, mais ou menos a meio, e duas cadeiras. Numa cadeira, de costas para a janela, sentava-se a presa; na outra, à sua frente, a agente.

Umas vezes fazendo-se de boazinha e elogiando-me, «A senhora deve ser muito inteligente! Tão adiantada no curso e ainda fazer estes encontros todos?! Dá muito trabalho, não é?». Outras vezes, falando sem parar para me cansar. Contando histórias, «Ai, fui à Brasileira tomar um café com umas amigas estava lá tão agradável…», batendo com um lápis no tampo da mesa quando os meus olhos estavam mesmo a fechar-se. Às vezes, aparecia um agente homem, fazendo comentários sobre mim, ali presente, como se fosse inexistente. Ou fazia conversas obscenas sobre noites em que, na véspera de embarcar para a guerra, tinha sido muito viril e praticado o acto sexual n vezes, desta e daquela maneira, tudo em vocabulário vernáculo e impúdico, que, para mim, tão jovem e inexperiente na matéria, me foi duríssimo de ouvir. E ela, ripostando com as suas artes de apimentar encontros especiais, e, vendo a minha cara completamente enojada, comentava «É tão santa, tão santa, mas tinha uma caixa de pílulas na carteira…».

Uma outra vez, uma agente e outro agente, pelas seis da manhã, eu, já muito cansada, levantara-me da cadeira para dar uns passos, espreitar pela janela e ver o sol a aparecer por cima do rio. O tipo foi-me encostando à parede e aproximando-se até quase me tocar com as suas mãos, que me metiam nojo e medo, quase, quase a roçar-me a cintura, comentando para a colega: «Já viste que tem uma cinturinha de vespa?».

Tudo minuciosamente feito para humilhar a presa. Para a magoar no mais íntimo de si mesma. Tudo calculado ao mais ínfimo pormenor.

Um dia, o Inspector, enorme, quase a tocar a ombreira da porta e com um corpanzil correspondente, com uns olhos tão verdes que me faziam ter arrepios de frio, sentou-se à minha frente. Começou por contar histórias da sua estadia em Angola, onde ele sabia muito bem que eu nascera. Puxou, depois, conversa sobre o Secretário-‑geral dessa então Província Ultramarina, pessoa que ele afirmava conhecer muito bem e de quem eu disse o nome, uma vez que, por acaso, era familiar do meu Pai – será que ele sabia? –, e referi até um livro da sua autoria, que era leccionado numa cadeira lá da faculdade. O Inspector, todo ele amabilidades para mim, elogiando as minhas mãos, disse: «Mas como é que a Senhora se deixou levar por aqueles comunistas?».

Foi esse mesmo Inspector que, entrando uma vez na sala a meio da noite, de rompante, me perguntou: «E se eu agora resolvesse dar-lhe uma bofetada, o que acontecia?». E eu respondi: «Eu caía!».

Numa outra vez, o Chefe de Brigada– num interrogatório durante a noite, já se vê – a picar-me, a picar-me, a pressionar-me ao máximo para saber se eu era comunista, se tinha vergonha de o ser, que havia muitas outras pessoas, em particular os funcionários do Partido, que chegavam ali e o afirmavam. E, ao fim de sei lá quantas horas, eu empertiguei-me e disse orgulhosa: «Sou membro do Partido Comunista Português e tenho muita honra em sê-lo!».

E senti de imediato que isso só servira para me tornar as coisas ainda mais difíceis. Acho que pouco depois veio o auto para eu assinar nele constando essa confissão. Para que em tribunal isso me pudesse prejudicar.

****

No dia 23 de Abril desse ano, a PIDE prendeu o meu então namorado e actual marido, Fernando, numa cabine telefónica na Rua António Serpa, junto ao Campo Pequeno, onde iria fazer uma chamada clandestina. Ao mesmo tempo que uma brigada da PIDE o prendia, outra dirigiu-se a casa de seus Pais, junto à estação da CP no Campo Pequeno, realizando aí uma pormenorizada busca, sem informar os Pais do que tinham feito ao filho. Perguntaram à Mãe a que horas viria o filho e a senhora respondeu «Pelas oito horas da noite». Chegada essa hora, os agentes começaram a dizer aos Pais: «Os senhores disseram que ele viria às 8h00 e não é verdade!». A certa altura, a Mãe afirmou: «Os senhores, se calhar, já sabem o que lhe fizeram!».

Não que eu o tivesse denunciado. Mas como me diria, dias depois, ufano, o Chefe de Brigada: «Se a senhora é uma comunista tão convicta, o seu namorado não podia deixar de ser também comunista!». E foi ainda esse mesmo Chefe de Brigada, num outro interrogatório que me fez como sempre durante a noite , que pretendeu que eu confirmasse uma informação que dizia já possuírem por o Fernando a ter dado. Uma, duas, n vezes. E eu neguei sempre dizendo «Não é verdade, não acredito que ele o fizesse, o senhor o que quer é que eu lhe dê essa informação». E não dei. E ele ripostou: «Muito se engana quem ama…».

Muitas horas depois apareceu com um auto no qual constava a dita informação, não me recordo qual fosse. Não confirmei. E no fim desse interrogatório voltei para a minha cela em Caxias com o coração despedaçado. Foi, para mim, das situações mais dolorosas.

Depois da do Fernando seguiram-se, alguns dias mais tarde, as prisões do Ezequiel Vicente e da sua mulher Fernanda Gonçalves, ambos a estudar em Económicas e, actualmente, já falecidos. Viemos os quatro a fazer parte do mesmo processo e fomos juntos a Tribunal.

Com a prisão desses camaradas novas informações vieram a surgir. Por mim, não denunciei ninguém, embora tenha confirmado verbalmente uma informação ao Inspector. Outras vezes, procurava driblar a conversa. Como uma vez, de dia, em que uma agente me levava à casa de banho e ia dizendo em tom de conversa «Sim, porque há até colegas, que têm o mesmo nome da ganhadora do título da Miss Portugal deste ano, que a senhora conhece. É loura, não é?». E eu «Ah! Sim, é loura!» – porque a colega em causa, nossa camarada à época, era morena.

Mas não era apenas pelas idas à PIDE que o período dos interrogatórios e estadia a sós na cela era muito angustiante. No regresso a Caxias, a cabeça não parava de rever o que se tinha passado. A ansiedade de não se saber quando se voltaria à António Maria Cardoso. O barulho tão nosso, de todos os que passaram por Caxias, conhecido da entrada, no pátio da prisão, do Mercedes que transportava os presos, sem sabermos se era para nos vir buscar a nós ou a outro preso, era um sofrimento. E acontecia a qualquer hora do dia e mesmo às vezes da noite. Podia vir buscar presos para interrogatórios ou trazê-los depois dos mesmos. E pensávamos logo: «Quem será? Será que o ou a conheço? Como terá corrido o interrogatório? Em que estado virá?». E, imediata e automaticamente, os ouvidos à escuta para apurar se seria alguém da nossa ala. Se se ouvia a chave do corredor, procurávamos alguma frincha na porta para espreitar e tentar ver quem seria. E os ouvidos sempre e sempre alertas. Uma enorme angústia nos envolvia, cada vez mais, à medida que um e outro dia passavam, e nós sentindo-nos tão sós, mas temendo ainda mais que nos viessem buscar para novo interrogatório.

***

Durante quase três meses estive sem mais ninguém na cela. Ninguém com quem conversar. Sem jornais, sem rádio para ouvir música ou saber notícias. E, só ao fim de uns bons – ou melhor maus – dias, uma folha de papel para escrever aos Pais e ao meu Irmão, ainda preso. E a PIDE logo comparou a letra dessa carta com os manuscritos que me apreendera e novo motivo de “conversa” no interrogatório seguinte… Acho que só ao fim de um mês fui autorizada a ir ao “recreio”. Sozinha. O recreio era um compartimento de paredes bem altas, mas sem tecto. Não se via nada para lado nenhum, à excepção do GNR1, armado, que vigiava em cima do muro.

Creio que foi nesse período que comecei a fazer pequenas flores a minha fraca habilidade manual não dava para mais com miolo de pão amassado com as mãos. Deixava secar. Mais tarde, quando pude ter os materiais, pintei e ofereci algumas delas aos meus familiares. A título muito excepcional fui autorizada a receber livros de estudo com menos de dois meses de prisão, ainda em isolamento.

No reduto Norte da prisão de Caxias, onde estive, as celas, com grossas grades ao alto pintadas de branco e travessas brancas a cruzar não era ver o sol aos quadradinhos, mas aos rectângulos… , podiam ser para trás ou para a frente. Durante o período de isolamento estive quase sempre para trás. Eu preferia esse lado porque além de uma nesga de monte com arbustos ao menos via o GNR, ou as suas botas, a fazer a ronda. Uma vez tentei falar com um, mas o homem mandou-me calar. Talvez isso fosse perigoso para ele, e certamente para mim sê-lo-ia muito mais. Nas celas da frente tinha-se uma vista melhor. Os olhos alcançavam a ponte sobre o rio Tejo2 – era bonito ver o pôr-do-sol! – e algumas povoações nas ribanceiras. Mas via-se também, mesmo em frente, antes do Estádio do Jamor, um bairro da lata.

Uma vez, ainda isolada e em fase de interrogatório, mas já nas celas da frente, uma das guardas também elas da PIDE e “com a escola toda” veio perguntar-me porque é que eu, a estudar e com os pais que me davam condições, me tinha metido “naquilo” e estava presa. E eu respondi-lhe, mostrando o bairro da lata, «Por causa daquilo e de pessoas como aquelas». Resposta rápida: «Ai! Eles não se importam consigo, estão ali porque querem!». Outra vez, ao final da tarde, comecei a ouvir uma torneira a pingar. Já farta daquele ping-ping, chamei a guarda e fiz uma conversa do género «Ai, a senhora deve estar farta desse barulho. Aí no corredor, mesmo ao seu lado, deve ser cansativo. A mim, como estou aqui dentro, não me incomoda, mas a senhora, coitada…». Minutos depois, sem que alguém tivesse vindo para arranjar, a pingadeira calou-se… A guarda era uma que se mostrava mais agradável, sempre com o cabelo muito arranjado e unhas impecavelmente pintadas de um vermelho alaranjado.

As guardas faziam parte do sistema. Vigiavam-nos através de uma pequena janela, uma “portinhola” que havia na porta, umas vezes abertamente, outras vezes espreitando disfarçadamente. Durante o período de interrogatórios informavam a sede da nossa disposição, se comíamos, se dormíamos, se chorávamos… Por isso, informaram a PIDE que eu me sentira mal quando fui informada que me era concedida uma primeira visita pelos meus Pais. O Chefe de Brigada, no interrogatório seguinte, bem me disse logo: «A senhora quase desmaiou no dia da primeira visita!». Verificavam também as coisas que recebíamos, em especial as comidas. Se os bolos tivessem muito bom aspecto, cortavam-nos todos. Uma então era especialista nisso: os bolos e pudins eram-nos entregues todos remexidos, quase feitos em papas.

Os horários eram rígidos. As guardas abriam as celas e passavam revista às 7h00 da manhã. Tínhamos que estar em pé, junto ao beliche, bem à vista. O pequeno-almoço era entregue às 8h00. A essa hora já tínhamos de estar vestidas e com a cama feita. A “loiça” era metálica. O café de cevada. O almoço era ao meio-dia ou ao meio-dia e meio, já não me lembro. O jantar, por volta das 19h00. Às 22h30, a ronda da noite. As luzes eram fechadas às 23h00. Os quartos e a casa de banho tinham que estar sempre limpos. De resto, a disciplina dos presos nessa matéria era irrepreensível.

****

Uma coisa fantástica para os quatro que fizemos parte do mesmo processo, foi a luta que os nossos colegas da Associação de Estudantes do ISCEF desenvolveram desde que fomos presos e enquanto estivemos nessa situação: luta para que pudéssemos receber livros de estudo, para que fizéssemos exames mesmo estando presos, o que se verificou para todos nós. Nenhum professor se recusou a ir a Caxias examinar-nos. E, desse modo, não perdemos o ano lectivo.

Houve até uma cena que, vista agora, parece caricata. Eu tinha uma disciplina intitulada História das Doutrinas Económicas. O professor, julgo que assistente, era facho. Mas da matéria da cadeira constavam, entre outras, as teorias marxistas. E assim, eu, presa por ser comunista, recebo em Caxias, devidamente carimbado com o visto do Depósito de Presos de Caxias, uma remessa de folhas com um extracto d’ O Capital, de Karl Marx!!

Também no apoio às famílias os nossos colegas foram inexcedíveis! Em particular um desses estudantes, sempre à frente na luta em nossa defesa.

É neste contexto de Primavera Marcelista e de lutas estudantis que se insere a entrevista connosco realizada na Sede da PIDE pelo então Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, lá para Junho de 1970. Conversa havida separadamente com os quatro estudantes do processo, que não se viram uns aos outros. Eu, bem como os meus companheiros de processo, estava ainda em isolamento. Estava verdadeiramente carente de falar. E foi o que fiz!

Num modo cerimonioso eu era apenas uma aluna perante o Senhor Reitor , estabeleci uma longa conversação sobre vários assuntos, como uma senhora educada. O Reitor deve ter-me perguntado qual era a profissão do meu Pai e eu esclareci que o meu Pai era engenheiro civil, trabalhava na Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuários (CPTP), à Praça de Londres. E, lembro-me perfeitamente, o Reitor disse de imediato «Portuguesa como todas as companhias com sede no estrangeiro». Conhecia a Companhia, com sede na Holanda, pois também ele era engenheiro. Tinha um lugar importante numa empresa, não sei se do mesmo ramo. Sei que, a certa altura, quando questionada sobre o tratamento que me era dado na prisão eu tinha dito que estava só há mais de dois meses ele quis perceber melhor como me sentia ou, no fundo, como e porque é que eu estava presa, e eu respondi, recitando em inglês,

«‘One seed

can start a garden.

One drop

can start a sea.

One doubt

can start a hating.

One dream

can set us free.’»

Ao ouvir isto, o Director-geral da PIDE, saiu do esconderijo onde escutava – atentamente, está visto – as entrevistas e apresenta-se na sala onde elas decorriam para me ver e saber quem era eu. Se me falou, não me lembro de nada do que possa ter dito.

Sei que o Reitor ficou muito impressionado comigo. Ele tinha uma viagem ao estrangeiro prevista, com partida nessa tarde. Mesmo assim, antes de partir, telefonou ao meu Pai a dizer isso mesmo. Sei que me emprestou vários discos em inglês – que ouvi num gira-discos que mais tarde foi autorizado a entrar na cela – com declamações de peças, designadamente de Shakespeare, por um grande actor de teatro da época, o conhecido Laurence Olivier.

****

E sei que o meu isolamento acabou pouco depois. Fiquei, após esse período, numa cela com a Fernanda. E tudo mudou, ou melhor, muitas coisas mudaram. Já éramos antes grandes amigas. E agora tínhamos tanto e tanto para falar, para sabermos o que nos tinham feito, como e quando tinha ela sido presa, que acontecera ao seu marido, se eu sabia do meu irmão, como estavam as nossas famílias… Se, quando nos puseram na mesma cela, eu estava mal (nos últimos dias em que estive só eu apenas chorava, chorava e tinha dores de cabeça), a Fernanda não estava melhor, tinha muita dificuldade em dormir. Começou aí uma nova era na nossa prisão! Fomos grandes companheiras daqueles tempos difíceis. Uma amizade muito sólida e sã!

As visitas deixaram de ser num parlatório individual e passaram a ser nos colectivos, alternadamente só para mulheres ou só para homens. O parlatório era uma sala dividida, no sentido da largura, por um vidro, o qual era interrompido, de tanto em tanto espaço, por umas pirâmides triangulares, ao alto, onde existiam umas redes que permitiam que o som circulasse entre os dois lados do vidro, formando-se vários recantos. De um lado do vidro, nesses recantos, divisórias, sentavam-se as (os) presas (os); do outro lado, em frente, as respectivas famílias. Ambos os lados eram vigiados por atentíssimos guardas prisionais, ouvindo as conversas. Podia ser que lhes “caísse” alguma informação que lhes interessasse. Mandavam falar mais alto, não fosse escapar-lhes qualquer coisa, ou mais baixo, não fosse a(o) presa(o) na casinhota ao lado ficar a saber uma informação que a PIDE não queria que ela(e) soubesse. Se o tom não lhes aprouvesse, intervinham e proibiam o seu seguimento, ou sempre que alguém, de qualquer dos lados, trocasse informações sobre a situação política no exterior outras prisões, lutas, apoios aos presos, etc. ou dentro da cadeia tratamento prisional dado ao próprio, situação de outro preso. Também as cartas entre os presos e as suas famílias eram abertas, vistoriadas e carimbadas com “Serviço de Verificação”.

A ocupação do tempo era absolutamente fundamental para o equilíbrio psicológico dos presos. O Partido tinha a clara noção disso e, também por isso, havia muita disciplina nessa matéria. Sendo o PCP, pelos seus estatutos ‘um Partido da classe operária’, era normal que existissem grandes diferenças de grau de escolaridade entre os presos políticos. Mas, também nas prisões4, o Partido promovia o combate a essa diferença de escolaridade e a troca de experiências e saberes. E o conhecimento adquirido na vida dura e difícil do dia-a-dia, na solidariedade entre colegas de trabalho, nas lutas pela jorna, pela jornada de oito horas de trabalho, pelo “Pão, Paz e Liberdade”, e outras, era e é insubstituível.

Nas celas masculinas, em que o número de presos era superior ao das mulheres, havia uma grande disciplina. Em Peniche, para onde eram, em regra, transferidos os presos políticos com maiores penas, funcionavam mesmo aulas para transmissão de conhecimentos académicos. Havia quem lhes chamasse “A Universidade do Partido”. E havia reuniões e discussões políticas. Mas, mesmo em Caxias, houve presas que, por exemplo, ensinaram outras a ler, ou mesmo a lavar roupa, a costurar ou a bordar. A roupa tinha de ser cuidada e nem todas as presas podiam ter o acompanhamento familiar que eu e outras estudantes tivemos e que lhes permitia não serem as próprias a ter de tratar das suas roupas. Nem todas tinham essa enorme sorte.

Para nos animarmos, a Fernanda e eu pusemos na parede um cartaz de Maria Keil com um fundo amarelo e com desenhos, a preto, de crianças brincando num campo de flores. Acho que teria também uma poesia. Para completar a decoração do nosso quarto, pendurámos na parede uma folha branca A4, em que escrevemos:

‘Inteligências há poucas

Quase sempre as violências

Vêm das cabeças ocas

Por medo das inteligências.’

(António Aleixo)

A Fernanda e eu seguíamos também, por necessidade ou intuição, regras nossas, muito precisas. Desde logo estudar! Prioridade no 1! Não podíamos nem queríamos perder a oportunidade que os nossos colegas e familiares nos tinham criado, e queríamos muito, mesmo muito, fazer exames e passar de ano lectivo. Era um ponto de honra. Para a Fernanda, já casada e a trabalhar, a estudar no regime então designado como voluntário5, a questão era vital. Para mim, apenas estudante, era impensável não estudar; de resto, era a única coisa que sabia fazer e para a qual sempre tinha sido educada. Portanto, estudo, estudo, concentração toda a manhã; intervalo para café a meio da manhã; nada de tarefas domésticas nessa parte do dia. Rigorosamente.

A seguir vinha a leitura. A Fernanda era uma ávida leitora. O seu Pai, operário, era um homem culto e que iniciou muito bem a filha na leitura dos clássicos. Eu sempre gostei de ler, mas ao pé da Fernanda era só uma trivial leitora. Líamos, registávamos os livros que líamos ela sempre a bater-me aos pontos , tomávamos notas eu muito mais que ela, vício que ainda hoje mantenho. A Fernanda e eu tínhamos ainda tempo para ler o Diário de Notícias e ouvir discos, quando fomos autorizadas a receber o jornal e o gira-discos. Escrevíamos cartas a Fernanda ao Ezequiel, eu ao Fernando , e fazíamos croché e bordados para oferecermos como presentes. E, ao fim da tarde, de atacado, as tarefas domésticas: lavar loiça e limpar a cela.

Às 15h00, tempo do recreio. Indispensável! Necessidade absoluta. Apanhar ar e sol. Primeiro só as duas. Depois acompanhadas. Conhecemos aí outras presas, como sejam a Amélia e a Antónia, ambas do Partido. Eram as presas mais antigas do nosso tempo e estavam a cumprir medidas de segurança6, ambas ou pelo menos a Amélia. Com elas aprendemos muito. E depois, penso que em tempos diferentes, partilhámos o recreio com a Célia, a sua companheira de processo7, a Dulce, e ainda com a Natividade. A Célia e eu já nos conhecíamos de Angola, da Companhia dos Diamantes de Angola, Diamang, na Lunda, da qual o Pai tinha sido Director-Geral, e onde o meu Pai tinha tido também uma boa posição profissional. A Dulce veio a ser transferida para a nossa da Fernanda e minha cela, algures pelo Outono de 1970. Creio que, à época, frequentava também Económicas, embora não nos conhecêssemos de lá.

A Natividade foi de todas as presas que conheci e com quem convivi em Caxias a que mais me marcou e impressionou. Antiga trabalhadora rural do Alentejo, casada com um camarada também alentejano, então preso em Peniche. Ambos presos quando, na clandestinidade obviamente , asseguravam uma tipografia. Julgo que a maquinaria não foi apanhada pela PIDE. Sujeita a 12 ou 13 dias de tortura de sono, espancada, a Natividade manteve-se firme que nem uma rocha. Boca fechada, excepto para insultar os “pides” que a torturavam. Não falava sobre a sua actividade e muito menos sobre as filhas. Nem às companheiras de cela aquela boca deu a mais pequena pista. Apenas da mais nova, que levava uma vida normal, ela nos disse o nome, Maria José, «a Zezinha», que trabalhava num cabeleireiro em Lisboa, e que a minha Mãe ainda contactou enquanto eu estava presa.

Durante a tortura do sono, a PIDE deixou a Natividade dormir a certa altura, pensando que isso lhe iria baralhar a cabeça e que falaria. Quando a acordaram disseram-lhe: «Então, fartou-se de dormir, quantos dias foram?». E ela respondeu «duas ou três horas» e estava certa. Como consequência da tortura do sono, a Natividade desenvolveu uma esquizofrenia que a perseguiu até à morte, muitos anos depois. Até ao fim da vida, em especial durante a noite, a Natividade “ouviu” a voz dos “pides”.

[2/3] [continua dia 5 de Junho]

Contribui!

Contribui!

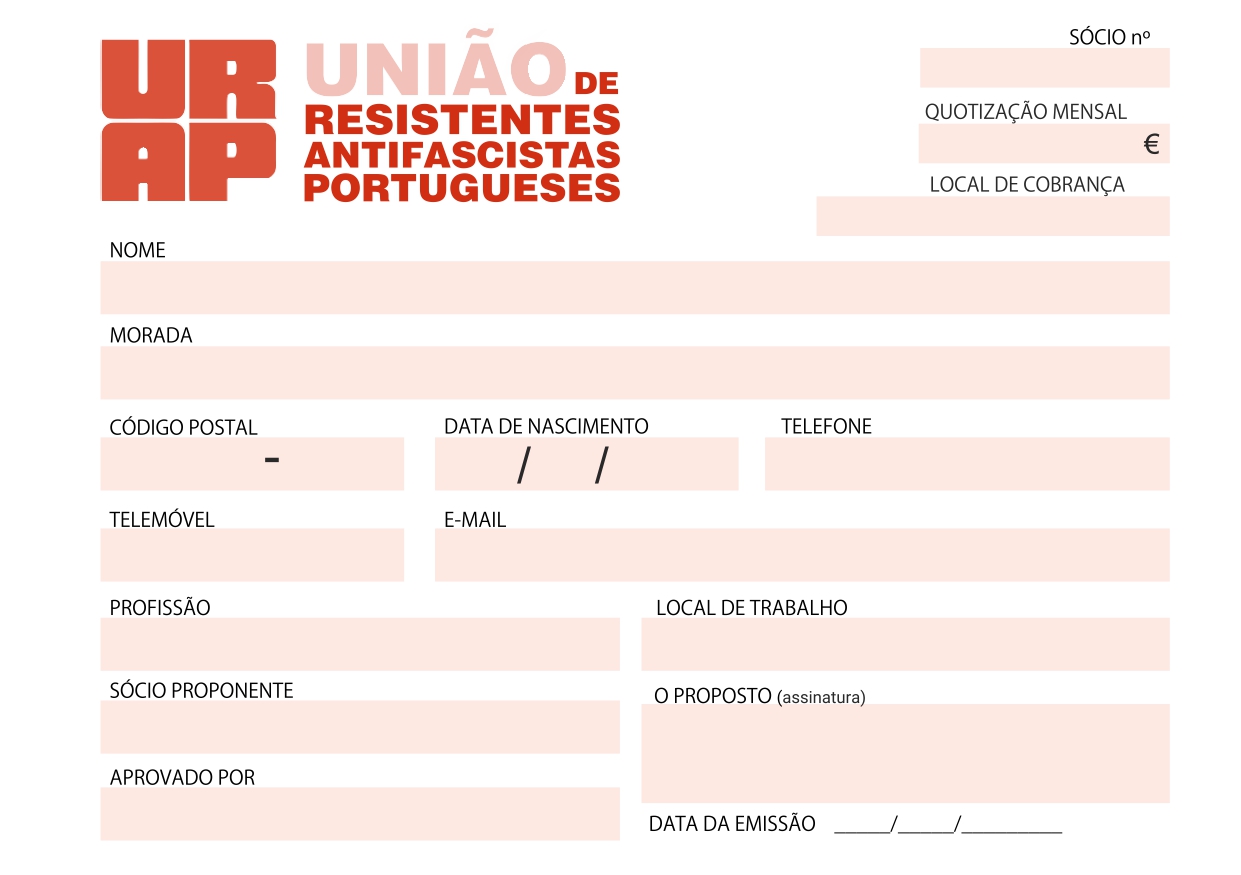

Inscreve-te e actualiza a tua quota

Inscreve-te e actualiza a tua quota