História > Testemunhos

Magda Fonseca

Magda Fonseca

«Minha tia, irmã de meu pai, foi uma das primeiras mulheres a “ir viver” para uma casa do Partido.

Viveu muitos anos na clandestinidade e foi presa várias vezes.

A última em S. Romão do Coronado e, consequentemente presa na PIDE do Porto, onde foi barbaramente torturada. Quando, muitos anos depois, morreu, ainda levava nas costas as cicatrizes do cavalo-marinho.

De algumas das cadeias em que ela esteve, tenho várias memórias, entre elas:

Cadeia das Mónicas, apalpadeiras à entrada, revista minuciosa de tudo o que levávamos,

Desde o pão aberto, até às marmitas remexidas.

Minha avó paterna todos os dias ia ver a filha, levar-lhe comida e apoio.

Levava-me muitas vezes com ela.

A sala da visita, naquele tempo, tinha uma rede a meia altura, que dividia as presas das visitas.

A hora da visita era a mesma para as presas políticas e para as comuns., Diferençavam-se umas das outras pelos uniformes: quadradinhos azuis e brancos, para as políticas, e encarnados e brancos para as presas comuns.

Tanto a minha avó, como a minha tia, eram mulheres altas e porque as guardas “fechavam os olhos”, passavam-me por cima da rede para a minha tia me abraçar e beijar e sentir-se menos só. As outras presas também achavam graça a terem uma criança do lado delas e, por vezes faziam roda à minha volta. Também é certo que na minha roupa interior muitas vezes iam uns bilhetinhos… Era uma das formas de comunicação.

Depois fui crescendo e já não era possível escapar às “apalpadeiras” A minha tia Dalila ainda foi presa por mais quatro vezes.

Mais tarde, em Junho de 1946 faleceu minha avó paterna. A minha tia Dalila voltava a estar na prisão, desta vez em Caxias, há meses, incomunicável. Portanto não soube da morte da mãe.

Penso que pelo facto de ainda se respirar ainda algum ar da vitória dos Aliados, houve uma “aberta” e alguém disse que a minha tia vinha a interrogatório à Rua António Maria Cardoso. Não seria possível ninguém vê-la. Mas como eu era criança (11 anos) que me mandassem lá sozinha que me deixariam entrar.

Subimos o Chiado, o verão estava bem quente, lembro-me ainda hoje do padrão do vestido que levava e das tranças com laços vermelhos-

Deixaram-me na Livraria do Diário de Notícias, que era na esquina do Largo do Chiado com a Rua António Maria Cardoso. Eu devia sair sozinha pela porta que dava para aquela rua.

Assim fiz. Sentia as pernas a tremer. Mas era preciso que a minha tia visse alguém de família, do mundo cá de fora. Ela estava muito fragilizada e eu tinha todas as recomendações para não lhe falar da morte da mãe-

Cheguei àquelas portas sinistras e disse ao guarda quem era.»

Um, que me pareceu enorme, um gigante, levou-me pela escada atapetada de vermelho, para uma sala.

Tudo me parecia disconforme. O medo era horrível, mas ia-me convencendo a mim mesma, de que se o meu pai tinha sofrido tanto e a minha tia estava ali presa a sofrer pela liberdade de todos, eu tinha de ir até ao fim. Já tanto me tinham explicado as razões das nossas lutas, e de como tínhamos que ser fortes, que fiquei naquela angústia da espera sem quase respirar.

Fiquei só naquela sala com cortinados de veludo escuro, mesa de torcidas e cadeiras de espaldar de couro gravado as odiosas letras PVDE. A sigla que nos aterrorizava desde sempre: Polícia de Vigilância e Defesa do Estado.

Julgo que esperei anos…mas por fim, veio o tal gigante buscar-me. Mais escadas e entrei num gabinete, passado um bocado entrou por outra porta aquela querida tia co0m o uniforme de presa comum. Em Caxias já não havia diferença entre as presas políticas e as assassinas. Para eles eram todas criminosas.

Não sei exactamente, mas julgo que não proferimos uma única palavra. Agarramo-nos uma a outra e chorámos, chorámos. Felizmente tinham-nos deixado sós uns momentos. Muito pouco tempo depois vieram-me buscar e conduziram-me à porta da rua.

Não faço ideia de como percorri os metros que me separavam da Livraria.

Estavam à minha espera pessoas da minha família . Sei que não pude falar durante horas, se não dias. Vão 65 anos e ainda me lembro do cheiro daquela maldita casa.

Magda Fonseca, Conselho Nacional da URAP

Contribui!

Contribui!

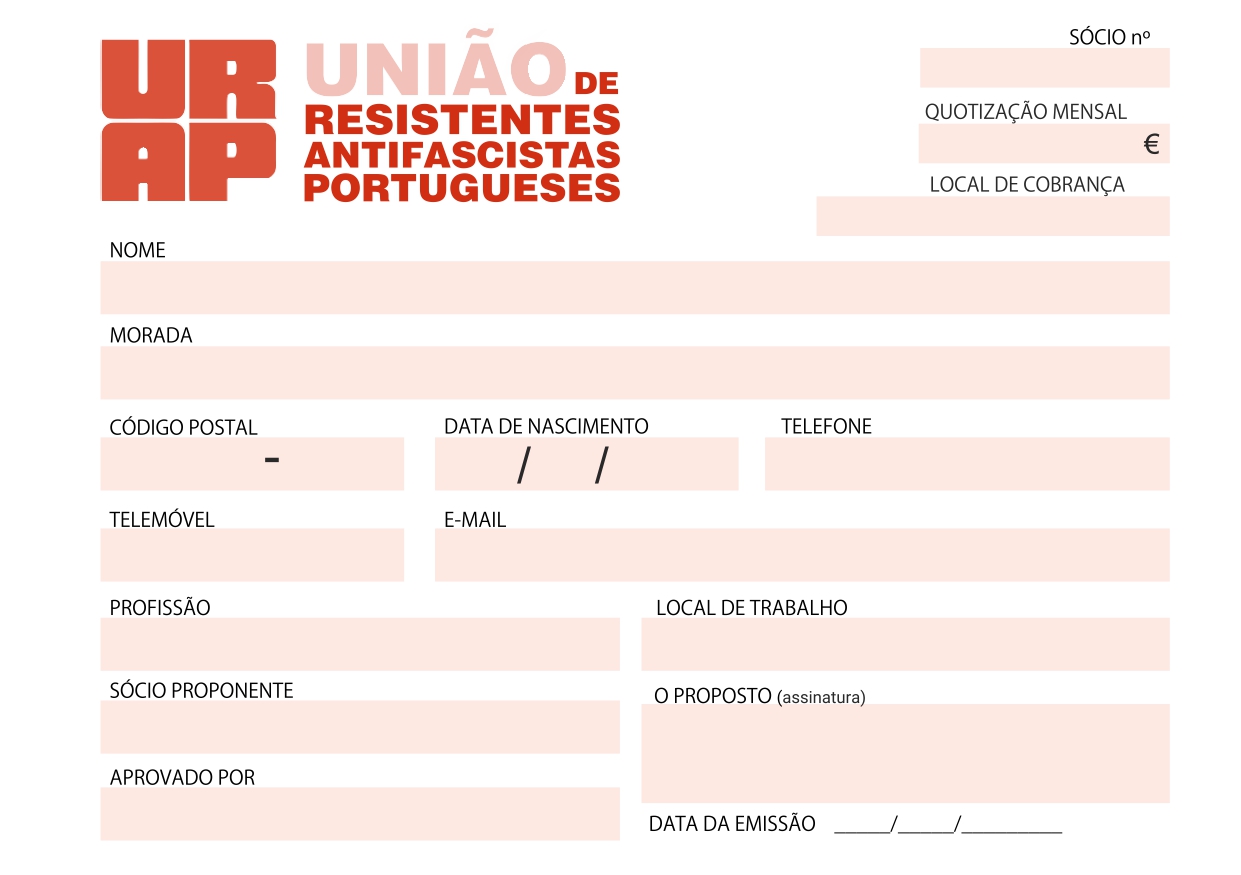

Inscreve-te e actualiza a tua quota

Inscreve-te e actualiza a tua quota